不可思議的地震

初小組 第二名

縣 市:台北縣

校 名:後埔國小

作 者:蔡依儒、甘能嘉、廖家瑜、王玟懿

指導教師:石 鈞、李淑君

嗨!大家好,我是蔡依儒。由於本身對【地球科學】的熱愛,加上老師的用心指導,才能使我們的科展作品勢如破竹,打入全國科展。在做科展的過程中,我最喜愛蒐資料,因為到各個地方去尋找資料,可以增廣見聞。和同學們分工合作,共同討論,更讓我體會到科展是一個團體的活動。我們度過了酸、甜、苦、辣五味雜陳的科展生活──這令人又愛又恨的玩意兒,對我的影響真的很大,我要感謝科展所帶給我的一切點點滴滴,包括挫折、喜悅和友情,這真是一段難忘的回憶。

大家好,我是王玟懿。我很熱愛運動,也常常幫忙做家事。大家都說我是個討人喜愛的小孩,平常最喜歡向媽媽撒嬌,說說心裡的悄悄話,這些秘密如果不跟媽媽說,總會令我覺得心中癢癢的,很不舒服呢!另外,我也非常喜愛大自然,這次參加科學展覽,讓我體會到大自然的奧秘,真是既稀奇又特別呢!

嗨!大家好,我的名字叫廖家瑜,是個容易親近的小女孩,喜歡探險、嘗試新奇的事物,也喜歡小狗、小貓......等可愛的小動物。為了要了解大自然的神奇奧秘,每到假日,我們全家就會到各地去遊山玩水,拍照留念,或是到博物館參觀,吸收更多的課外知識。這次科展雖然令我十分頭大,但收穫卻很多,同時也拉近了同學之間的友誼,我很珍惜這次難得的機會。

我叫甘能嘉,你也可以稱呼我:小帥哥。很高興有機會代表學校參加本次的全國科學展覽,從這次科展的實驗,讓我對地震──這個既可怕又難以避免的天然災害,有更深一層的認識,也讓我在求學過程中獲得難忘又珍貴的經驗。我希望未來還有機會做更深入的探討和研究,並參加這類有意義的活動,以學習更多的知識。

關鍵詞:地震、抗震、地震和房屋、房屋耐震、建築與地震

一、研究動機

前一陣子地震發生頻繁,921地震更是造成嚴重的災害,從電視的報導中,我們知道許多人因此家破人亡,一些大樓建築物,也發生牆壁龜裂或傾斜的現象。我們對於地震產生的破壞力量、可能發生的災害以及房屋可能發生倒塌的情形十分好奇,希望藉由自製的模型來模擬地震,進而推斷房屋建築的方式和可能產生災害的關係。

二、研究目的

1.研究不同震動方式和房屋產生破壞的關係。

2.探討樓房建築方向和地震震動的關係。

3.不同的房屋地基、建築物高度,在地震發生時,可能發生的破壞情形。

4.各種房屋建築形式和抗震強度的關係。

5.嘗試用實驗結果,推測學校建築物在遭遇地震時,可能發生的破壞情形。

三、實驗假設

根據我們蒐集的地震資料可以知道:地震依發生的原因不同,分成人工地震和自然地震;人工地震指的是如核爆或人為因素產生的地震,自然地震又可分為【1】構造性地震【2】火山地震【3】衝擊性地震(如隕石撞擊)。本次研究,我們主要以板塊運動所造成的地殼變動(構造性地震)為主。由於真正地震發生的情形十分複雜,我們沒有辦法完全了解,因此,這次實驗我們設定了以下幾個假設條件:

1.假設地震發生時,房屋所在地點的地面不發生龜裂和隆起的現象,房屋的地基 也沒有變形走位,遭到破壞。

2.震源深度、房屋所在位置和震央的距離,以及地震波的形式等忽略不考慮。

3.建築材料有剛性(鋼筋混凝土)和韌性(如鋼骨結構)的分別,房屋牆壁有的 是鋼筋混凝土,有的則是磚頭砌成的;在本次實驗中,均不列入考慮。

4.地震規模直接影響房屋被破壞的情形,我們假設地震的強度是固定的。

5.以長方體的積木代表每一間房屋,較長的一邊代表房子的深度。

6.實驗過程中,如果積木之間產生空隙或移動代表房屋被破壞,如果積木滑落地 上代表樓房傾倒。

7.兩層的積木代表平房、五層的積木代表公寓、10層的積木代表高樓。

四、實驗設備

1.塑膠震動平板、彈簧、震動器、固定架、電池(鹼性電池)。

2.長方形積木、雙面膠帶、L形書架、定形木盒。

3.月曆紙、水平儀、計時器。

五、研究過程及結果

實驗一

震動方式和房屋破壞的關係

※說明:當地震發生時,我們覺得有時是左右搖晃,有時是上下震動。因此,我們想了解究竟哪一種最容易使房子倒塌。

(一)方法

1.將震動平板放在平坦的地方,並用水平儀測量水平。

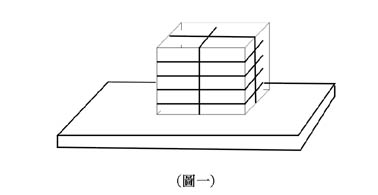

2.在模擬的地震模型正中央,放置一個地基為正方形的5層樓建築物(圖一)。

(圖一)

3.分別用手在震動板上製造前後、左右和上下的震動,看看哪一種震動方式最容易使房子發生傾倒。

(二)結果

根據實驗,可以將結果紀錄成下表。

實驗二

樓房建築方向和倒塌的關係

※說明:這個實驗,我們主要希望了解房屋的方向和地震時產生破壞的關係。

(一)方法

1.將震動平板放在平坦的地方,並用水平儀測量水平。

2.在模擬的地震模型正中央,放置一個地基為正方形的5層樓建築物(圖一)。

3.將房屋調整成東西向,並把振動器固定在適當的位置。

4.啟動振動器,觀察房屋發生破壞的情形。

5.將房屋調整成南北向,再觀察發生破壞的情形。

6.把平房變成10層樓的大樓,重複步驟3∼5,並將結果紀錄下來。

(二)

結果

根據實驗,可以將結果紀錄成下表。

實驗三

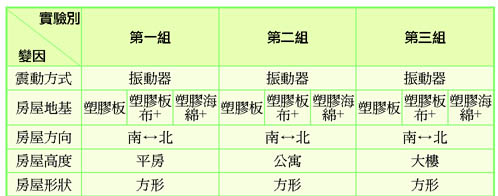

房屋地基與房屋高度和耐震程度的測試

※說明:這個實驗,我們在震動平板上面舖一層布或海綿來代表不同的房屋地基。測量的建築物包括平房、公寓與高樓。

(一)方法

1.將振動器和震動平板準備就緒。

2.實驗順序如下表,固定震動方式、房屋方向、房屋高度和房屋形狀, 每次只改變一種房屋地基,連續啟動振動器直到房屋發生傾倒為止, 觀察房屋傾倒的情形並將時間紀錄下來。

3.實驗步驟同上,但是把房屋方向改變成南北向(如下表),連續啟動振動器直到房屋發生傾倒為止,觀察房屋傾倒的情形並將時間紀錄下來。

(二)結果

根據實驗,可以將結果紀錄成下表。

實驗四

房屋建築形式和抗震強度的研究

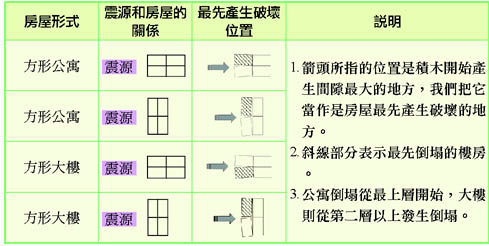

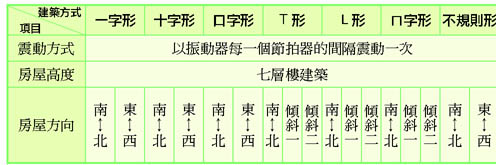

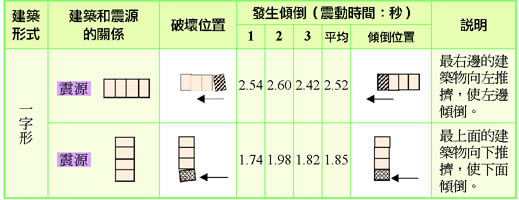

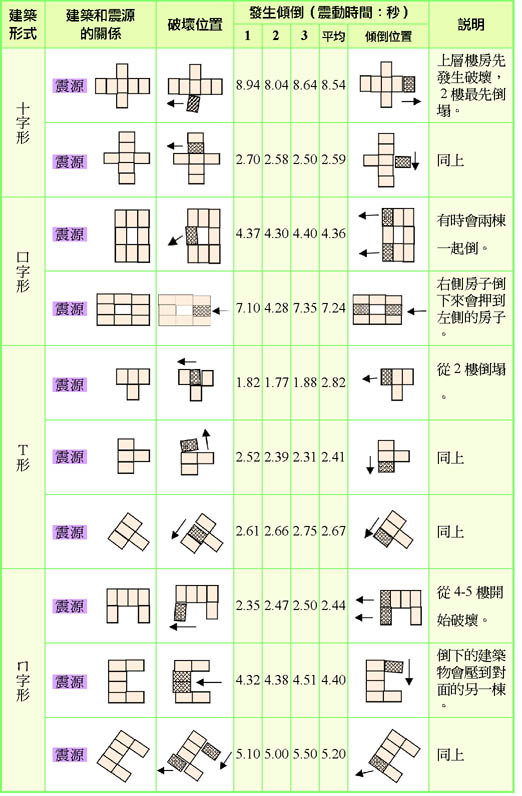

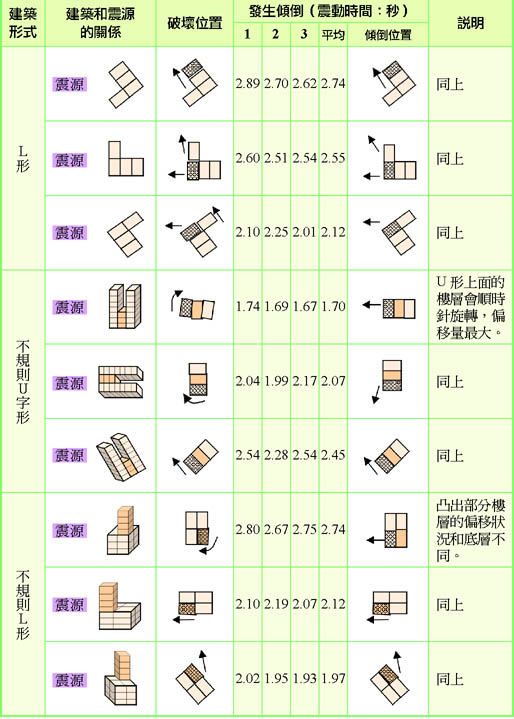

※說明:房屋的建築形式包括:一字形、L形、十字形、T形、口字形、ㄇ字形和不規則形等,針對這些形狀,我們想研究它們在地震當中,最先可能產生破壞的地方以及最先發生傾倒的樓層。※說明:本實驗中,各種建築形式的樓層高度皆以七層樓的積木為代表。

(一)方法

1.將振動器和震動平板準備就緒。

2.在模擬的地震模型上,分別用積木堆出不同建築方式的房子。

3.啟動振動器,直到房屋發生傾倒為止。

4.觀察房屋發生傾倒過程中,何處最先發生龜裂?何處最先傾倒?將它們繪圖並紀錄傾倒的時間。

5.實驗的內容可整理如下表。

(二)結果

根據實驗,可以將結果紀錄成下表。

六、實驗討論

1.地震是一個極為複雜的震動,在地基平板的製作過程,我們分別嘗試了超過十種的材質及裝設方式;例如:用繩子懸掛木板、用紙箱或紙盒、用彈簧當作腳座......最後我們發現:比較軟或蓬鬆的材料(例如紙盒或紙箱),傳遞地震震動的效果較佳,由此可見,地震波的傳遞有吃軟不吃硬的特性;當地震波通過比較鬆軟的地質時,地層會產生比較劇烈的震動,這個現象從921地震中可以得到印證。由於紙盒的強度和水平性不足,當堆疊房屋時,中央會產生凹陷,影響實驗的準確性。因此,我們最後選擇塑膠板當作震動平板。

2.用手敲擊和用振動器來模擬地震的震動也會有很大的差異;用手敲擊時,用力的大小和間隔不容易控制,所以,我們選擇用按摩器裡的震動器當作地震的震源,並裝上電力充沛的鹼性電池,以減少實驗的誤差。

3.從實驗一的結果可以發現:在地面不發生龜裂和隆起的現象,房屋的地基也沒有變形走位,遭到破壞的前提下,震動方向和房屋方向垂直時,房屋最容易傾倒。根據我們找到的資料顯示:這一種破壞方式稱作剪力破壞。

4.公寓的破壞從最上層開始,大樓則發生在第二層或底部。因此,地震時,住在大樓底層(2、3樓)的住戶比較危險;如果是平房或公寓,則是住在頂樓的比較容易發生倒塌或破壞。

5.不論是大樓或者公寓(方形的),最先產生破壞的地方都是比較靠近地震震央的位置【實驗二】。

6.在實驗三地基和抗震能力的實驗中,我們發現了:

不論是在塑膠板上增加一層軟布或海綿,都可以使房屋的耐震能力增加許多。

如果舖房屋下方的東西太軟時,就無法把房子蓋好,因此,蓋房子的地方如果土質太軟,很容易發生倒塌的危險。

當我們把手放在軟布和海綿上時,可以發現震動的力量變小了!同樣的道理,如果在房屋的地基上增加一層能夠吸收或抵消震動的物質,一定可以增加房屋的抗震強度。

樓房的高度和抗震的強度沒有一定的關係!原本我們以為地震時,高樓一定會先倒塌,但是實驗結果發現:平房反而容易倒塌。但是如果地基不穩固,高樓一定比較容易倒塌。

南北向的房屋,對於震央在南(北向的地震震動有較佳的抗震力,而對震央在東(西向的地震震動的抗震力較差;因此,如果地震發生在南方,則南北向的房屋較不易發生傾倒。

7.關於房屋建築形式和抗震強度的實驗,我們發現以下幾點特性:

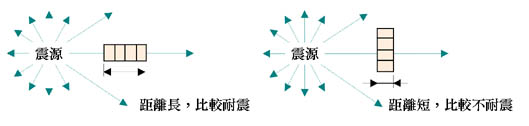

除了十字形的建築方式,絕大部分的房子離震源愈遠,愈不容易倒塌。離震源最近的房子,倒塌機會最大。

最先產生破壞(積木移動)的地方並不一定會先傾倒!

含有一字形的建築,左右兩側的第一間房子最容易發生破壞或傾倒;如果不是一字形,則在建築物突出或轉彎的部分比較容易發生破壞或傾倒。

一字形和T型是最單純容易判斷的形式,房屋發生傾倒的位置不因房屋建築的方向而改變。當房屋建築形式越複雜,發生破壞和傾倒的位置就越不容易推測,傾倒的位置常常因為樓層之間相互推擠的結果而有所不同。

同一種形式的建築物,如果房屋的建築方向不同,產生破壞和傾倒的情況也有可能不同。換句話說,房屋發生龜裂破壞和傾倒的位置會隨著方屋建築的方向或震源的位置不同而改變;但以發生傾倒的時間來說,L形型和T形的房子變化最少,十字形的建築差異最大,口字形的比較穩定耐震。

除了不規則形建築物,同樣形式的房屋建築方向和抗震強度有一定的關係;我們以震源為中心,向四面八方畫出輻射形的直線,如果直線通過房屋底面的距離愈長,則愈耐震。我們以一字形的建築為例子,繪圖說明如下:

底層和上層建築形式不同的不規則形房屋,在地震來臨時,不規則形的部分產生偏移(破壞)的位置會不同於底層,甚至會有明顯的旋轉現象。尤其以不規則形U字形建築物破壞情形最嚴重。

8.根據上面實驗的結果,房屋破壞的位置大部分都是位於較接近震源的地方。

9.如果蓋房子的過程,有施工品質不良或偷工減料的情形(積木沒有疊好或整齊),會明顯的影響建築物的抗震強度(傾倒時間不同)。

10.建築物的平面形狀突然發生變化的地方,在地震來襲時,較容易受到損壞。換句話說,形狀愈方正的房屋,耐震性愈強;愈不規則的房屋結構,耐震性就愈差。

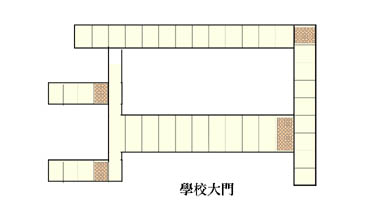

11.從以上的結論,我們將學校的平面圖畫出來,並且可以推斷出地震時,最可能發生破壞和傾倒的地方如下圖,其中斜線部分表示最可能發生破壞或傾倒的位置。

七、結論

本次實驗,除了讓我們對地震發生的原因及相關的知識更加了解,最大的收穫便是學到了如何挑選比較耐震和安全的家。我們發現地震和房屋的破壞有以下關係:

(1)公寓的破壞從最上層開始,大樓則發生在第二層或底部。因此,地震時,住在大樓底層(2、3樓)的住戶比較危險;如果是平房或公寓,則是住在頂樓的比較容易發生倒塌或破壞。

(2)房子離震源愈遠,愈不容易倒塌。離震源最近的房子,倒塌機會最大。

(3)最先產生破壞的房屋並不一定會先倒塌。

(4)同一種形式的建築物,如果房屋的建築方向不同,產生破壞和傾倒的情況也有可能不同。

(5)房子最好蓋在堅硬的土地,而且要避免在地震斷層上。建築形式則是以口字形建築物最好,盡量避免不規則形的凸出或是特殊的造型,如果不是口字形,形狀也要以簡單和對稱比較好。

(6)建築施工不可以偷工或減料,在我們做實驗的過程中,深深體會到良好建築施工的重要性!如果施工品質或方法不正確,就算有好的材料和建築形式,一樣不能達到抗震的效果。

(7)最好在地基還有可以吸收地震能量的東西,如此可以大大增加房屋的抗震強度。

(8)其它:例如買房子時,如果是長條一字形的房子,要避免購買最外側的房子,如果是高樓,則最好不要住在下面的樓層。除此之外,老師還提醒我們:要有正確的防震常識,才能將地震可能帶來的災害減至最低。

我們也立志將來長大後,能當工程師,設計出像軟布一樣可以增加房屋抗震強度的東西,讓大家住得更安心,不再受到地震的傷害!

八、參考資料

1.震出來的問題---大地地理出版公司編製---1999.10

2.國家地震工程研究中心http://www.ncree.gov.tw/

3.經濟部中央地質調查所http://www.moeacgs.gov.tw/

4.中央研究院地球科學研究所http://www.earth.sinica.edu.tw/

5.中央大學應用地質研究所http://www.geo.ncu.edu.tw/

評語

本作品能利用不同積木的排列組合形態,檢視地震振動時的可能破壞狀態,並能製作簡易實驗器材,創造力及思考程序均佳,值得鼓勵。但在比較不同形式排列的破壞時需要考慮每種組合的底面積要有一致性。